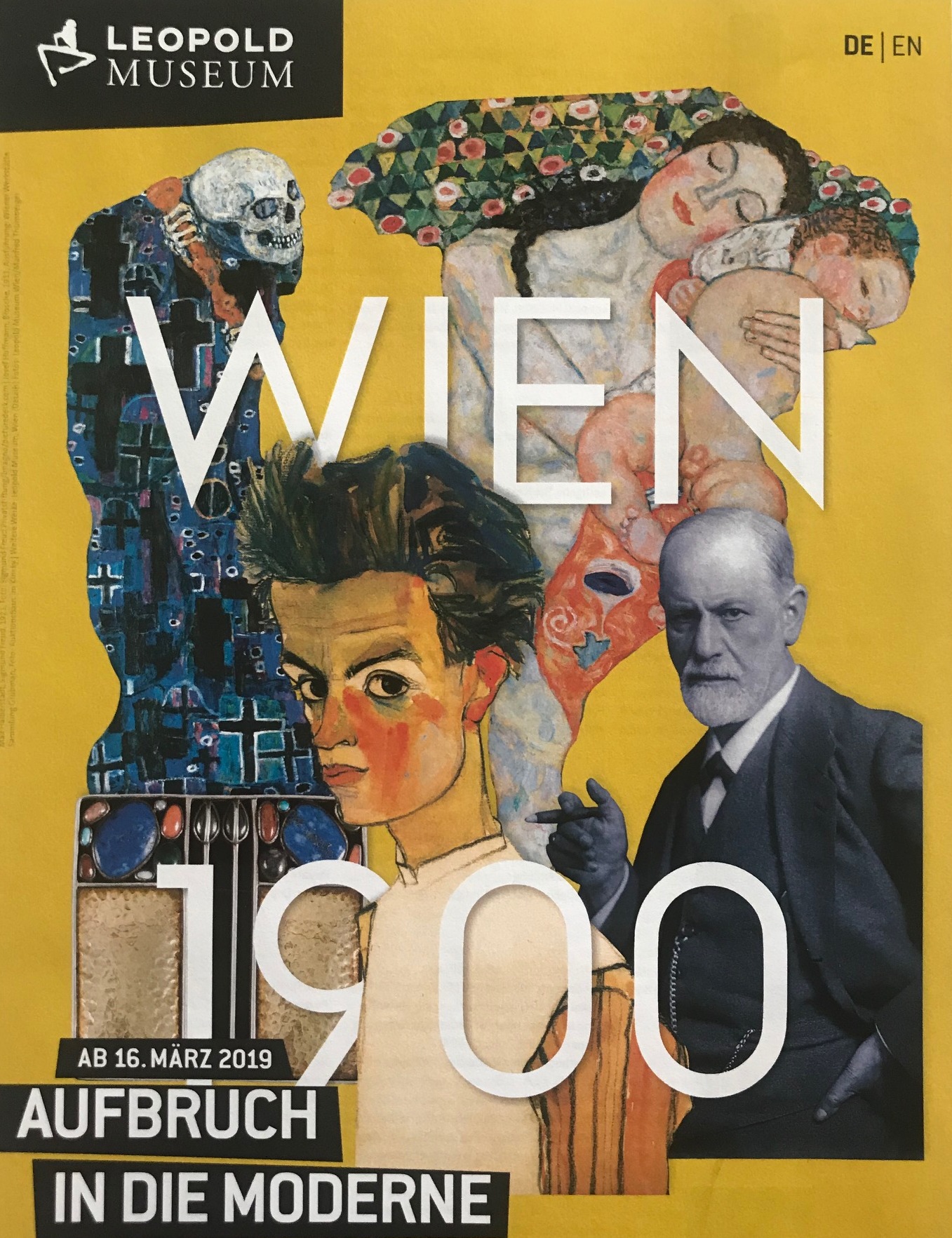

Aufbruch in die Moderne

ist als neue Dauerpräsentation des Leopold Museum konzipiert und gewährt einen Einblick in die enorme Fülle und Vielfalt künstlerischer wie geistiger Errungenschaften dieser Epoche mit all ihren kulturellen, sozialen, politischen und wissenschaftlichen Implikationen. Basierend auf den von Rudolf Leopold gesammelten Beständen des Leopold Museum und ergänzt um ausgewählte Leihgaben aus mehr als 50 privaten und institutionellen Sammlungen vermittelt die Präsentation auf einzigartige Weise das Fluidum der einstigen Weltkulturhauptstadt Wien und beleuchtet die von Gegensätzen geprägte Atmosphäre des Aufbruchs zur Zeit der Jahrhundertwende. Über drei Etagen hinweg sind auf über 3.000 m2 Ausstellungsfläche rund 1.300 Exponate zu sehen. Die Präsentation glänzt mit einer einzigartigen medialen Vielfalt, die von Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie über Glas, Keramik, Metall, Textilien, Leder und Schmuck bis hin zu Möbelstücken und ganzen Wohnungseinrichtungen reicht. Zahlreiche Archivalien ergänzen die thematischen Schwerpunkte der Ausstellung, die einen zeitlichen Bogen von ca. 1870 bis 1930 spannt.

ist als neue Dauerpräsentation des Leopold Museum konzipiert und gewährt einen Einblick in die enorme Fülle und Vielfalt künstlerischer wie geistiger Errungenschaften dieser Epoche mit all ihren kulturellen, sozialen, politischen und wissenschaftlichen Implikationen. Basierend auf den von Rudolf Leopold gesammelten Beständen des Leopold Museum und ergänzt um ausgewählte Leihgaben aus mehr als 50 privaten und institutionellen Sammlungen vermittelt die Präsentation auf einzigartige Weise das Fluidum der einstigen Weltkulturhauptstadt Wien und beleuchtet die von Gegensätzen geprägte Atmosphäre des Aufbruchs zur Zeit der Jahrhundertwende. Über drei Etagen hinweg sind auf über 3.000 m2 Ausstellungsfläche rund 1.300 Exponate zu sehen. Die Präsentation glänzt mit einer einzigartigen medialen Vielfalt, die von Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie über Glas, Keramik, Metall, Textilien, Leder und Schmuck bis hin zu Möbelstücken und ganzen Wohnungseinrichtungen reicht. Zahlreiche Archivalien ergänzen die thematischen Schwerpunkte der Ausstellung, die einen zeitlichen Bogen von ca. 1870 bis 1930 spannt.

Um- und Aufbruch im pulsierenden Wien der Jahrhundertwende

Wien war im Fin de Siècle Nährboden für ein beispiellos fruchtbares Geistesleben in den Bereichen der Künste und Wissenschaften. Paradoxerweise ereignete sich diese singuläre Hochblüte zeitgleich mit der stetigen Zunahme von politischen und sozialen Machtkämpfen sowie Interessenskonflikten der verschiedenen Nationalitäten in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Die Einzigartigkeit liegt vor allem auch in der Tatsache begründet, dass nicht nur spezifische Bereiche von dieser Blütezeit betroffen waren, sondern der Aufbruch in den unterschiedlichsten Disziplinen, von Malerei und Literatur über Musik, Theater, Tanz und Architektur bis hin zu Medizin, Psychologie, Philosophie, Rechtslehre und Ökonomie stattfand.

„Das Phänomen Wien 1900 in all seiner Kreativität und widersprüchlichen Komplexität darzustellen, ist der Anspruch der neu konzipierten Dauerpräsentation. Die pulsierende Donaumetropole war um 1900 von Gegensätzen geprägt: Sie war die Hauptstadt des Hochadels und der liberalen Intellektuellen, der prachtvollen Ringstraße und der endlosen Armenviertel, des Antisemitismus und des Zionismus, des starren Konservativismus und des Aufbruchs in die Moderne. Glanz und Elend, Traum und Wirklichkeit, Symbolismus und Selbstbefragung bezeichnen den existierenden Pluralismus jener

Zeit und markieren Wien als Ideenlaboratorium und damit als Motor einer turbulenten

Erneuerungsbewegung. In diesem heterogenen Milieu fand jene einzigartige Verdichtung an Kulturleistungen statt, die uns heute von Wien um 1900 als einem Quellgrund

der Moderne sprechen lassen.“

Hans-Peter Wipplinger

Blütezeit des Historismus und stimmungsvolle Landschaftsmalerei

Den Ausstellungsauftakt in der vierten Etage des Leopold Museum bildet eine Ouvertüre zur Blütezeit des Wiener Historismus um 1870, mit Werken von Hans Makart, Hans Canon und der Künstler-Compagnie. Der sogenannte „Makart-Festzug“ im Jahr 1879 zur

Den Ausstellungsauftakt in der vierten Etage des Leopold Museum bildet eine Ouvertüre zur Blütezeit des Wiener Historismus um 1870, mit Werken von Hans Makart, Hans Canon und der Künstler-Compagnie. Der sogenannte „Makart-Festzug“ im Jahr 1879 zur

25-jährigen Vermählungsfeier von Kaiser Franz Joseph I. und seiner Gemahlin Elisabeth sollte einer der letzten Höhepunkte des imperialen Repräsentationswillens sein. Während diese Inszenierung die heile Welt der Ringstraßenära auch malerisch und fotografisch eindrucksvoll transportierte, sah der kaum dokumentierte Alltag des Proletariats radikal anders aus.

Gustav Klimts künstlerische Entwicklung von einem Vertreter der Kunst des Historismus hin zum Gründungsmitglied der Secession wird in der Präsentation eindrücklich nachvollziehbar. Bereits als 14-Jähriger trat er 1876 in die Kunstgewerbeschule ein. 1883 schloss er sich mit seinem Bruder Ernst Klimt und Franz Matsch zur Ateliergemeinschaft Künstler-Compagnie zusammen, die bald durch zahlreiche Aufträge von der regen Bautätigkeit in Wien profitierte. Den naturalistischen Gemälden aus Klimts Frühwerk werden Plastiken von Auguste Rodin sowie Medardo Rosso und Porträts von Anton Romako und Franz von Lenbach gegenübergestellt.

Neben mythologischen und allegorischen Werken des Historismus werden in der

Ausstellung zurückhaltende, stimmungsvolle Landschaftsdarstellungen und Milieustudien von Emil Jakob Schindler, seiner Künstlerfreundin und Rivalin Tina Blau, von Olga Wisinger-Florian und Theodor von Hörmann gezeigt. Auch als „Stimmungsimpressionismus“ bezeichnet, huldigte die neue Landschaftsmalerei im Zeitalter der Industrialisierung der unberührten Natur und stellte einen Gegenpol zur Historienmalerei dar.

Die Gründung der Wiener Secession

„Vor dem Hintergrund des Wiener Historismus und Stimmungsimpressionismus ist

die Gründung der Wiener Secession im Jahr 1897 zu sehen, die als veritabler Befreiungsschlag die Kunstszene aufrüttelte und als Geburtsstunde der österreichischen Moderne in der bildenden Kunst gilt. Den Wiener Modernen ging es im Sinne der Idee des Gesamtkunstwerkes um die Durchdringung aller Lebensbereiche der Menschen mit Kunst; die angewandte Kunst wurde dabei der bildenden Kunst gleichgestellt. In diesem Zusammenhang erschließt sich das Konzept der Wiener Werkstätte, die im Jahr 1903 von Josef Hoffmann, Koloman Moser und Fritz Waerndorfer gegründet wurde. “

Hans-Peter Wipplinger

Gegen das konservative Künstlerhaus revoltierend, schlossen sich progressive Künstler wie Gustav Klimt, Koloman Moser, Alfred Roller, Carl Moll und Josef Hoffmann zusammen, um eine Plattform für zeitgenössische und internationale Kunst zu schaffen. Unmittelbar nach Gründung der Vereinigung bildender Künstler Österreichs – Secession im Jahr 1897 wurde ein Gebäude nach Plänen des Architekten Joseph Maria Olbrich und durch die finanzielle Unterstützung von Gönnern wie dem Industriellen Karl Wittgenstein errichtet und 1898 eröffnet.

In der Präsentation veranschaulichen Gemälde von Giovanni Segantini oder Ferdinand Hodler sowie Skulpturen von Max Klinger oder Franz von Stuck auch den intensiven Austausch der Wiener Avantgardisten mit internationalen Künstlern, deren Werke in Secessionsausstellungen gezeigt wurden. Werke von Emil Orlik, Carl Moll, Broncia Koller-Pinell, Wilhelm List, Josef Maria Auchentaller, Erich Mallina oder Alexander Rothaug führen zudem die stilistische Vielfalt in der Wiener Secession vor Augen, die von postimpressionistischen über symbolistische bis hin zu japonistischen Tendenzen reicht.

In der Präsentation veranschaulichen Gemälde von Giovanni Segantini oder Ferdinand Hodler sowie Skulpturen von Max Klinger oder Franz von Stuck auch den intensiven Austausch der Wiener Avantgardisten mit internationalen Künstlern, deren Werke in Secessionsausstellungen gezeigt wurden. Werke von Emil Orlik, Carl Moll, Broncia Koller-Pinell, Wilhelm List, Josef Maria Auchentaller, Erich Mallina oder Alexander Rothaug führen zudem die stilistische Vielfalt in der Wiener Secession vor Augen, die von postimpressionistischen über symbolistische bis hin zu japonistischen Tendenzen reicht.

Als Sprachrohr der Secessionisten diente die 1898 gegründete Zeitschrift Ver Sacrum. Mit der regelmäßigen Publikation dieses „Heiligen Frühlings“ sollte die kunstpublizistische Lücke in Wien geschlossen und die Ideen der Secession verbreitet werden. In der Zeitschrift wurden Originalgrafiken der Secessions-Mitglieder publiziert, aber auch dezidiert für das Medium Buch entstandene Motive wie Vignetten, Initialen und Zierleisten. Die visuelle Kultur wurde auch durch die wegweisende Gestaltung von Plakaten revolutioniert, welche die Straße zur „Gemäldegalerie des armen Mannes“ werden ließ.

Tanz, Psychologie, Mode, Fotografie

Neben den Neuerungen in der bildenden Kunst werden in der Ausstellung auch revolutionäre Aspekte aus anderen künstlerischen und kulturellen Feldern beleuchtet, wie die Befreiung des Tanzes aus der Tradition des klassischen Balletts hin zu einer autonomen Kunstform durch das Wirken von Künstlerinnen wie den Schwestern Wiesenthal, Gertrud Bodenwieser, oder Rosalia Chladek. Auch Sigmund Freuds bahnbrechende Schriften und

vor allem sein 1899 publiziertes Werk Die Traumdeutung werden hinsichtlich ihrer weitreichenden Konsequenzen thematisiert. Die Wiener Kleiderkunst, die mit dem Reformkleid die Zwänge des Korsetts überwand, wird anhand von Kreationen der Mode-Pionierin Emilie Flöge veranschaulicht. Das zu dieser Zeit noch verhältnismäßig junge Medium Fotografie ist durch Arbeiten von Dora Kallmus, Moriz Nähr und Heinrich Kühn repräsentiert.

Gustav Klimt

Gustav Klimt ist in der Ausstellung durch Hauptwerke aus den Beständen des Museums sowie durch herausragende Dauerleihgaben aus Privatsammlungen vertreten. Seine

Gustav Klimt ist in der Ausstellung durch Hauptwerke aus den Beständen des Museums sowie durch herausragende Dauerleihgaben aus Privatsammlungen vertreten. Seine

Landschaftsbilder zeugen vom Interesse an symbolhaftem Ausdruck und an Fragen der Vergänglichkeit. Diese stehen auch in der singulären, den menschlichen Lebenszyklus thematisierenden Allegorie Tod und Leben im Zentrum. Klimts Rückzugs- und Rekreationsort Attersee wird mit Werken und Archivalien ebenso thematisiert wie der Eklat rund um die Fakultätsbilder: Nach Jahren vernichtender Kritik gegen die drei monumentalen Auftragswerke für die Decke der Universitätsaula legte Klimt 1905 den Auftrag nieder und zahlte sein Honorar an den Staat zurück. In der Präsentation ist auch eine Rekonstruktion von Klimts Atelier in der Josefstädter Straße zu sehen. Darüber hinaus wird seine enge Freundschaft mit Emilie Flöge thematisiert, die als stilbildende Modeschöpferin und Betreiberin des Salons Schwestern Flöge auf der Mariahilfer Straße eine wichtige Figur der kreativen Szene dieser Zeit war.

Koloman Moser

Als innovativer Ausstellungsgestalter, Mitbegründer und eine der prägendsten Gestalten der Secession und der Wiener Werkstätte ist Koloman Moser ein eigener Saal gewidmet. Moser entwarf mehr als die Hälfte der bis 1905 organisierten Ausstellungen der Künstlervereinigung und lieferte für die Zeitschrift Ver Sacrum als gestaltender Grafiker und Illustrator zahlreiche Beiträge. 1899 wurde Moser als Lehrer an die Kunstgewerbeschule berufen. Gemeinsam mit Josef Hoffmann und dem Industriellen Fritz Waerndorfer gründete er 1903 die Wiener Werkstätte. Er entwarf Möbel, Stoffe, Mode, Tapeten, Gläser, Keramiken, Metallarbeiten und Schmuck. Neben seiner Tätigkeit als Designer fungierte Moser als Bühnenbildner und war nicht zuletzt auch Maler. Wichtige Impulse für seine Malerei erhielt er von Ferdinand Hodler, dessen Ausstellung er 1904 in der Secession kuratierte.

Kunstgewerbeschule und Wiener Werkstätte

Oberste Prämisse der Wiener Werkstätte, die sich der Erneuerung des Kunstgewerbes nach dem Vorbild der englischen Arts and Crafts-Bewegung verschrieben hatte, war die Förderung eines neuen Lebensstils durch die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Kunst. Das von Josef Hoffmann entworfene Sanatorium Westend in Purkersdorf (1904–1905), das Palais Stoclet in Brüssel (1905–1911) oder das ebenfalls von ihm geplante und von der Wiener Werkstätte ausgestattete Cabaret Fledermaus in Wien (1907) stellen hin sichtlich der Komplexität ihrer Gestaltung die herausragendsten Gesamtkunstwerke dar. Von allen drei bahnbrechenden Bauwerken sind Architekturmodelle zu sehen, die durch Möbelstücke aus dem Originalbestand des Cabaret Fledermaus sowie des Sanatorium Purkersdorf ergänzt werden.

Oberste Prämisse der Wiener Werkstätte, die sich der Erneuerung des Kunstgewerbes nach dem Vorbild der englischen Arts and Crafts-Bewegung verschrieben hatte, war die Förderung eines neuen Lebensstils durch die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Kunst. Das von Josef Hoffmann entworfene Sanatorium Westend in Purkersdorf (1904–1905), das Palais Stoclet in Brüssel (1905–1911) oder das ebenfalls von ihm geplante und von der Wiener Werkstätte ausgestattete Cabaret Fledermaus in Wien (1907) stellen hin sichtlich der Komplexität ihrer Gestaltung die herausragendsten Gesamtkunstwerke dar. Von allen drei bahnbrechenden Bauwerken sind Architekturmodelle zu sehen, die durch Möbelstücke aus dem Originalbestand des Cabaret Fledermaus sowie des Sanatorium Purkersdorf ergänzt werden.

Ein ganzer Saal der Ausstellung ist dem Kunstgewerbe gewidmet, wodurch auch die zentrale Rolle der Kunstgewerbeschule und der Wiener Werkstätte beleuchtet wird. Josef Hoffmann und Koloman Moser lehrten beide an der Kunstgewerbeschule – zu welcher im Unterschied zur Akademie der bildenden Künste seit ihrer Gründung auch Frauen Zugang hatten – und gründeten 1903 gemeinsam mit dem Industriellen Fritz Waerndorfer die Wiener Werkstätte. Diese reüssierte mit ihren Produkten auch international und betrieb Verkaufsstellen in Wien, Karlsbad, Zürich, Berlin und New York. Zahlreiche herausragende Schöpfungen von KünstlerInnen der Kunstgewerbeschule und der Wiener Werkstätte, wie Schmuck, Gläser, Keramiken, Tafelgeschirr, Textilien, Buch- und Plakatgestaltungen, Tunkpapiere, Spielkarten, Lederprodukte etc. belegen eindrücklich, auf welch hohem Niveau hier Entwurf und Handwerk in Verbindung gebracht wurden.

Wien als Architekturmetropole – Otto Wagner, Josef Hoffmann, Adolf Loos

In der dritten Etage des Leopold Museum wird Wien auch als Architekturmetropole präsentiert: Der Architekt, Theoretiker und Stadtplaner Otto Wagner sollte Wien im Zuge von Projekten wie der Planung der Stadtbahn oder der Regulierung des Donaukanals maßgeblich prägen. Gleichermaßen verehrt und angefeindet, schuf er einige Ikonen der Wiener Moderne, darunter zahlreiche Wohngebäude sowie einige von der öffentlichen Hand finanzierte Projekte, wie die Kirche St. Leopold am Steinhof (1904) oder das Amtsgebäude der Postsparkasse (1910). Der Architekt und Essayist Adolf Loos kritisierte in seinem Kampf gegen den Wiener Jugendstil seine Kollegen Koloman Moser oder Josef Hoffmann. Zu seinen herausragenden Projekten zählen die Einrichtung des Café Museum (1899) und das „Haus ohne Augenbrauen“ am Michaelerplatz von 1911. Von Koloman Moser wiederum sind einzelne Möbelensembles aus der Wohnung der Industriellenfamilie Eisler von Terramare zu sehen. Schließlich wird einer der bedeutendsten musealen Ankäufe der vergangenen Jahre präsentiert: das von Architekt und Designer Josef Hoffmann im Sinne des Gesamtkunstwerks gestaltete Zimmer für die Tochter des Industriellen Max Biach aus dem Jahr 1902.

In der dritten Etage des Leopold Museum wird Wien auch als Architekturmetropole präsentiert: Der Architekt, Theoretiker und Stadtplaner Otto Wagner sollte Wien im Zuge von Projekten wie der Planung der Stadtbahn oder der Regulierung des Donaukanals maßgeblich prägen. Gleichermaßen verehrt und angefeindet, schuf er einige Ikonen der Wiener Moderne, darunter zahlreiche Wohngebäude sowie einige von der öffentlichen Hand finanzierte Projekte, wie die Kirche St. Leopold am Steinhof (1904) oder das Amtsgebäude der Postsparkasse (1910). Der Architekt und Essayist Adolf Loos kritisierte in seinem Kampf gegen den Wiener Jugendstil seine Kollegen Koloman Moser oder Josef Hoffmann. Zu seinen herausragenden Projekten zählen die Einrichtung des Café Museum (1899) und das „Haus ohne Augenbrauen“ am Michaelerplatz von 1911. Von Koloman Moser wiederum sind einzelne Möbelensembles aus der Wohnung der Industriellenfamilie Eisler von Terramare zu sehen. Schließlich wird einer der bedeutendsten musealen Ankäufe der vergangenen Jahre präsentiert: das von Architekt und Designer Josef Hoffmann im Sinne des Gesamtkunstwerks gestaltete Zimmer für die Tochter des Industriellen Max Biach aus dem Jahr 1902.

Österreichischer Expressionismus

Richard Gerstl, Egon Schiele, Oskar Kokoschka

In den darauffolgenden Ausstellungssälen stehen die Ausformungen des spezifisch österreichischen Expressionismus im Fokus. Richard Gerstl, Oskar Kokoschka, Egon Schiele, Anton Faistauer, Max Oppenheimer, Anton Kolig, Albin Egger-Lienz, Albert Paris Gütersloh und Herbert Boeckl zählen zu den wichtigsten Vertretern. Sie alle suchten neue Ausdrucksformen in der Malerei, stellten den Menschen in seiner Verletzbarkeit in den Mittelpunkt und fanden – jeder auf seine Weise – zu einer ausdrucksstarken, in formaler Hinsicht zu Ekstatik und Verzerrung neigenden Bildsprache.

„Auf ihrem Weg zur Daseinserforschung beschritten Richard Gerstl, Oskar Kokoschka

und vor allem Egon Schiele neue Wege künstlerischer Identitätserkundungen und begründeten damit jene österreichische Ausformung des Expressionismus, die sich durch

einen schwelenden Symbolismus und die Befragung des Individuums auszeichnet. Die

Werke dieser Expressionisten zählen zu den herausragendsten Errungenschaften der

österreichischen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts, welche durch den Ausbruch

und den Verlauf des Ersten Weltkrieges eine jähe Veränderung erfuhr.“

Hans-Peter Wipplinger

Die beiden künftig Oskar Kokoschka gewidmeten Säle werden erst nach der großen Retrospektive eingerichtet, die vom 6. April bis zum 8. Juli 2019 im Leopold Museum zu sehen sein wird. In der Zwischenzeit ist dort Arnold Schönberg eine Werkschau gewidmet, dievon Therese Muxeneder vom Arnold Schönberg Center in Wien kuratiert wurde. Sie präsentiert das eindrückliche bildnerische Œuvre des Komponisten, das Selbstbildnisse, Porträts, sogenannte „Eindrücke und Fantasien“ und „Studien und Figurinen“, sowie Bühnenwerke und Naturstücke umfasst. Zahlreiche Kompositionen Schönbergs sind in der Ausstellung an Audiostationen zu hören.

Richard Gerstls ausdrucksstarke, gestisch expressive Malerei, die in manchen Gemälden in eine Formauflösung mündete, macht ihn zum ersten Vertreter des österreichischen Expressionismus. Aufgrund seiner zurückgezogenen Lebensweise und der Weigerung, seine Werke in Ausstellungen zu zeigen, kam es zu Lebzeiten nie zu einer öffentlichen Präsentation. Das Leopold Museum besitzt die weltweit größte Sammlung von Werken des Künstlers und präsentiert Selbstbildnisse, Porträts und Landschaftsbilder. Neben der Malerei zeigte Gerstl großes Interesse an Philosophie, Literatur und Musik. Eine zentrale Rolle in diesem Kontext spielte sein enger Kontakt mit dem Kreis um Arnold Schönberg, den er in die Kunst des Malens einführte. Der engen Freundschaft zwischen den beiden Künstlern sollte durch die Affäre Gerstls mit Mathilde Schönberg, der Frau des Komponisten, ein Bruch und die Isolation Gerstls folgen, der sich 25-jährig das Leben nahm.

Eingebettet in den Kontext des österreichischen Expressionismus wird das Œuvre von Egon Schiele präsentiert. Mit 42 Gemälden und über 180 Arbeiten auf Papier sowie Autografen, Gedichten und Fotografien besitzt das Leopold Museum den umfangreichsten und bedeutendsten Bestand an Werken dieses Künstlers. Mit seiner radikal expressiven Kunst sagte sich Schiele ab 1910 vom secessionistischen Jugendstil los und schuf Werke, die an Intensität wie auch an Rätselhaftigkeit ihresgleichen suchen. Im Fokus seines

Eingebettet in den Kontext des österreichischen Expressionismus wird das Œuvre von Egon Schiele präsentiert. Mit 42 Gemälden und über 180 Arbeiten auf Papier sowie Autografen, Gedichten und Fotografien besitzt das Leopold Museum den umfangreichsten und bedeutendsten Bestand an Werken dieses Künstlers. Mit seiner radikal expressiven Kunst sagte sich Schiele ab 1910 vom secessionistischen Jugendstil los und schuf Werke, die an Intensität wie auch an Rätselhaftigkeit ihresgleichen suchen. Im Fokus seines

Schaffens standen Fragen zu Identität und Individuum, zu Sexualität, Spiritualität und Tod – Themen, die Schiele in seinem kurzen Leben wiederholt behandelte. Darstellungen von Frauen, die von Verkörperungen des Mütterlichen bis hin zu erotischen Akten reichen, nehmen einen großen Teil seines Œuvres ein. Demgegenüber veranschaulichen Werke wie Kleiner Baum im Spätherbst oder Versinkende Sonne, wie Schiele in Naturbildnissen seelische Zustände darstellte, während das damals skandalöse Gemälde Kardinal und Nonne („Liebkosung“) von seinem radikalen Bruch mit Traditionen auf allen Ebenen zeugt. In den beseelten Stadtlandschaften, die vor allem in Krumau, der Geburtsstadt seiner Mutter, entstanden, war Schiele die Wiedergabe der Empfindung wichtiger als topografisch exakte Ansichten. Zudem beleuchtet die Schau, wie sich der Künstler mit dem Mutter-Kind-Thema auseinandersetzte oder sich, wie im Gemälde Entschwebung, dem Mysterium des Sterbens widmete. Gezeigt werden außerdem das Selbstbildnis mit Lampionfrüchten gemeinsam mit seinem Gegenstück, dem Porträt seiner langjährigen Muse und Partnerin Bildnis Wally Neuzil, wie auch das spektakuläre Werk Eremiten.

Kunst und Krieg

Im Erdgeschoss des Leopold Museum findet die Dauerpräsentation ihre Fortsetzung. Die Künstlergeneration um Egon Schiele erlebte den Krieg am Schlachtfeld mit. Viele von ihnen hatten sich von der allgemeinen Begeisterung anstecken lassen, ihre Euphorie wich allerdings rasch einer Ernüchterung oder wandelte sich sogar in eine erbitterte Kriegsgegnerschaft. Die Ausstellung veranschaulicht dies mit zahlreichen Arbeiten, darunter Werke von Anton Hanak, Albin Egger-Lienz oder Anton Kolig. Die beiden letzteren erhielten vor bzw. nach dem Ersten Weltkrieg Professuren in Weimar bzw. Stuttgart und standen deshalb in Kontakt mit Vertretern des deutschen Expressionismus. Einige ausgewählte skulpturale Arbeiten von Ernst Barlach oder Käthe Kollwitz aus der Expressionismus-Sammlung von Rudolf Leopold sind in einen Dialog mit Werken österreichischer Vertreter dieser Strömung gesetzt.

Pluralismus der Stile

Das Jahr 1918 stellte durch das Ende des Ersten Weltkrieges, den damit einhergehenden Zusammenbruch der Monarchie und die Ausrufung der Republik nicht nur auf politischer Ebene eine Zäsur dar. Wien verlor durch den Tod der Galionsfiguren Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser und Otto Wagner auch die Strahlkraft einer Kunstmetropole. Die oft prekäre Wirtschaftslage und die politischen Umwälzungen der Zwischenkriegszeit spiegelten sich zwar hier und dort im künstlerischen Schaffen wider, als Gegenentwürfe zu einer engagierten Kunst fungierten jedoch mitunter eskapistische Positionen. Stilfragen wurden in den Vordergrund gestellt, der Weg einer Kunst mit mimetischem, gegenstandsorientiertem Charakter nicht verlassen.

Das Hauptcharakteristikum dieser Zeit ist der Pluralismus der Stile, neben expressionistischen, naturalistischen, neusachlichen und kubofuturistischen finden sich mitunter auch konstruktivistische Elemente. Anschaulich wird die Vielgestaltigkeit der Kunst dieser Zeit in den Werken von Max Oppenheimer, der neusachliche mit kubistischen Elementen verknüpfte und dabei den Zeitgeist der 1920er-Jahre festhielt, sowie von Albert Paris Gütersloh, Marie-Louise von Motesiczky, Jean Egger, Herbert Boeckl, Dagobert Peche und Erika Giovanna Klien. Als avantgardistisches Experimentierfeld erwies sich in diesem Milieu das Kunsthandwerk: Dies lässt sich insbesondere an den expressiven Keramiken von Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch und Kitty Rix nachvollziehen, welche die Gebrauchskeramik in autonome Skulpturen transformierten.

Das Hauptcharakteristikum dieser Zeit ist der Pluralismus der Stile, neben expressionistischen, naturalistischen, neusachlichen und kubofuturistischen finden sich mitunter auch konstruktivistische Elemente. Anschaulich wird die Vielgestaltigkeit der Kunst dieser Zeit in den Werken von Max Oppenheimer, der neusachliche mit kubistischen Elementen verknüpfte und dabei den Zeitgeist der 1920er-Jahre festhielt, sowie von Albert Paris Gütersloh, Marie-Louise von Motesiczky, Jean Egger, Herbert Boeckl, Dagobert Peche und Erika Giovanna Klien. Als avantgardistisches Experimentierfeld erwies sich in diesem Milieu das Kunsthandwerk: Dies lässt sich insbesondere an den expressiven Keramiken von Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch und Kitty Rix nachvollziehen, welche die Gebrauchskeramik in autonome Skulpturen transformierten.

Neue Sachlichkeit und magischer Realismus

„Die Ausstellung gibt einen umfangreichen Einblick in das erste Jahrzehnt der jungen

Republik mit ihren gemäßigt expressionistischen oder neusachlichen Tendenzen. Aufkeimende innovative künstlerische und wissenschaftliche Entwicklungen wurden in

den 1920er-Jahren durch die wirtschaftliche Instabilität, die eine Etablierung autoritärer und faschistischer Ideen begünstigte, zunehmend verhindert.“

Hans-Peter Wipplinger

Die um die Jahrhundertwende geborene Künstlergeneration arbeitete sich, traumatisiert durch den Krieg, an experimentellen Praktiken ab, doch die Sehnsucht nach Struktur, Klarheit und Ordnung war evident. Formal zeichnen sich die Werke der Neuen Sachlichkeit – ein Begriff, der 1925 als Titel für eine Ausstellung in Mannheim diente – durch einen scharfkantigen, linearen Stil und eine gewollt nüchterne, puristische und kühle Darstellungsweise aus. Ruhe, Erstarrung und Reglosigkeit sind dabei gepaart mit koloristischer Zurückhaltung und einer Verfestigung der Form. Zwar zeigen sich mitunter immer wieder auch gesellschaftskritisch mehr oder weniger verklausulierte Akzente, etwa durch den Verweis auf Elend und Missstände, doch viele KünstlerInnen der Neuen Sachlichkeit neigen motivisch eher zur Idealisierung. Neben Werken von Carry Hauser, Otto Rudolf Schatz, Josef Dobrowsky, Albert Birkle, Alfred Wickenburg, Josef Gassler, Viktor Planckh und Sergius Pauser, die zu den Hauptvertretern der Neuen Sachlichkeit in Österreich zählen, ist in mit La Femme aux Roses auch ein Werk von Greta Freist zu sehen. Diese hatte ihre Werke wiederholt in den Ausstellungen des Hagenbundes präsentiert. In den wirtschaftlich angespannten 1920er-Jahren gelang es dieser bereits im Jahr 1900 gegründeten Künstlervereinigung durch eine kreative Ausstellungs- und Vermarktungspolitik sowie durch regen Austausch mit anderen Künstlergruppen ihre progressive Idee einer kosmopolitischen und multikulturellen Moderne weiterzutragen und in die erste Reihe der Wiener Künstlervereinigungen vorzutreten.

Eine neue Form des Realismus zeichnete sich in verschiedenen europäischen Ländern seit Beginn der 1920er-Jahre ab: Der Magische Realismus, als Spielform der Neuen Sachlichkeit gedeutet, zeichnet er sich durch eine fantastisch-surreale Grundstimmung aus, wobei die dargestellten Szenerien oft schwermütig und bedrohlich wirken. In den Bildern von Rudolf Wacker wird eine Synthese der rationalen Wirklichkeit mit einer von Geheimnissen, Träumen und Halluzinationen geprägten Welt angestrebt. Manche Werke scheinen aber auch jenes Unheil zu präfigurieren, welches sich in den folgenden Jahren zutragen sollte.

„Die fragile Demokratie taumelte dem Untergang entgegen. Mit der Ausschaltung des

Parlaments und der Einsetzung einer autoritären Regierung, dem Verbot der sozialdemokratischen Partei und der Installierung des austrofaschistischen Ständestaates

wurde dem Nationalsozialismus ein fruchtbarer Nährboden bereitet. Manche bildenden

KünstlerInnen wiesen bereits früh auf die drohende Gefahr hin. Andere stellten sich in den Dienst der Propaganda und wurden später überzeugte NSDAP-Mitglieder. Schließlich wurde eine Vielzahl jener Leitfiguren aus Kunst, Musik, Literatur und Wissenschaft, die substanziell an der Hochblüte der Wiener Moderne beteiligt waren, zur Emigration gezwungen oder ermordet.“

Hans-Peter Wipplinger

Ausgewählte Werke aus dem Bereich der Gedächtniskunst beleuchten schlaglichtartig diese fatale Entwicklung und bilden das unheilvoll-visionäre Ende der Ausstellung: Peter Weibels Installation Vertreibung der Vernunft thematisiert den kulturellen Exodus und die systematische Auslöschung der jüdischen Bevölkerung und zwei Arbeiten von Heimrad Bäcker verweisen auf die Totalität der nationalsozialistischen Tötungsmaschinerie.

Wien 1900 im Leopold Museum

Die Ausstellung, Öffnungszeiten …

Angelo auf den Spuren von Otto Wagner

Kein Architekt hat Wien so geprägt wie Otto Wagner. Die Stadtbahnstrecken mit ihren charakteristischen Stationen, Brücken und Stadtbahnbögen werden heute von der U4, der U6 und der Vorortelinie genutzt.

Auf den Spuren von Otto Wagner – Postsparkasse, Wienzeilenhäuser bei der U4 Kettenbrücke, Kirche am Steinhof, Villa Wagner (Ernst Fuchs Museum), Stadtbahn Hofpavillon Hietzing und Pavillon Karlsplatz, Vorortelinie …

Aktuell in den Wiener Museen

Museen und Ausstellungen

Für Tourismusbetriebe und Kulturveranstalter

Gemeinsam erreichen wir mehr – unsere Reichweite, unser Know-how, Netzwerk Toursimus & Kultur, Kontakt…

1902: Heirat mit Otto Graf Windisch-Graetz

1902: Heirat mit Otto Graf Windisch-Graetz

ist als neue Dauerpräsentation des Leopold Museum konzipiert und gewährt einen Einblick in die enorme Fülle und Vielfalt künstlerischer wie geistiger Errungenschaften dieser Epoche mit all ihren kulturellen, sozialen, politischen und wissenschaftlichen Implikationen. Basierend auf den von Rudolf Leopold gesammelten Beständen des Leopold Museum und ergänzt um ausgewählte Leihgaben aus mehr als 50 privaten und institutionellen Sammlungen vermittelt die Präsentation auf einzigartige Weise das Fluidum der einstigen Weltkulturhauptstadt Wien und beleuchtet die von Gegensätzen geprägte Atmosphäre des Aufbruchs zur Zeit der Jahrhundertwende. Über drei Etagen hinweg sind auf über 3.000 m2 Ausstellungsfläche rund 1.300 Exponate zu sehen. Die Präsentation glänzt mit einer einzigartigen medialen Vielfalt, die von Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie über Glas, Keramik, Metall, Textilien, Leder und Schmuck bis hin zu Möbelstücken und ganzen Wohnungseinrichtungen reicht. Zahlreiche Archivalien ergänzen die thematischen Schwerpunkte der Ausstellung, die einen zeitlichen Bogen von ca. 1870 bis 1930 spannt.

ist als neue Dauerpräsentation des Leopold Museum konzipiert und gewährt einen Einblick in die enorme Fülle und Vielfalt künstlerischer wie geistiger Errungenschaften dieser Epoche mit all ihren kulturellen, sozialen, politischen und wissenschaftlichen Implikationen. Basierend auf den von Rudolf Leopold gesammelten Beständen des Leopold Museum und ergänzt um ausgewählte Leihgaben aus mehr als 50 privaten und institutionellen Sammlungen vermittelt die Präsentation auf einzigartige Weise das Fluidum der einstigen Weltkulturhauptstadt Wien und beleuchtet die von Gegensätzen geprägte Atmosphäre des Aufbruchs zur Zeit der Jahrhundertwende. Über drei Etagen hinweg sind auf über 3.000 m2 Ausstellungsfläche rund 1.300 Exponate zu sehen. Die Präsentation glänzt mit einer einzigartigen medialen Vielfalt, die von Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie über Glas, Keramik, Metall, Textilien, Leder und Schmuck bis hin zu Möbelstücken und ganzen Wohnungseinrichtungen reicht. Zahlreiche Archivalien ergänzen die thematischen Schwerpunkte der Ausstellung, die einen zeitlichen Bogen von ca. 1870 bis 1930 spannt. Den Ausstellungsauftakt in der vierten Etage des Leopold Museum bildet eine Ouvertüre zur Blütezeit des Wiener Historismus um 1870, mit Werken von Hans Makart, Hans Canon und der Künstler-Compagnie. Der sogenannte „Makart-Festzug“ im Jahr 1879 zur

Den Ausstellungsauftakt in der vierten Etage des Leopold Museum bildet eine Ouvertüre zur Blütezeit des Wiener Historismus um 1870, mit Werken von Hans Makart, Hans Canon und der Künstler-Compagnie. Der sogenannte „Makart-Festzug“ im Jahr 1879 zur

In der Präsentation veranschaulichen Gemälde von Giovanni Segantini oder Ferdinand Hodler sowie Skulpturen von Max Klinger oder Franz von Stuck auch den intensiven Austausch der Wiener Avantgardisten mit internationalen Künstlern, deren Werke in Secessionsausstellungen gezeigt wurden. Werke von Emil Orlik, Carl Moll, Broncia Koller-Pinell, Wilhelm List, Josef Maria Auchentaller, Erich Mallina oder Alexander Rothaug führen zudem die stilistische Vielfalt in der Wiener Secession vor Augen, die von postimpressionistischen über symbolistische bis hin zu japonistischen Tendenzen reicht.

In der Präsentation veranschaulichen Gemälde von Giovanni Segantini oder Ferdinand Hodler sowie Skulpturen von Max Klinger oder Franz von Stuck auch den intensiven Austausch der Wiener Avantgardisten mit internationalen Künstlern, deren Werke in Secessionsausstellungen gezeigt wurden. Werke von Emil Orlik, Carl Moll, Broncia Koller-Pinell, Wilhelm List, Josef Maria Auchentaller, Erich Mallina oder Alexander Rothaug führen zudem die stilistische Vielfalt in der Wiener Secession vor Augen, die von postimpressionistischen über symbolistische bis hin zu japonistischen Tendenzen reicht.

Gustav Klimt ist in der Ausstellung durch Hauptwerke aus den Beständen des Museums sowie durch herausragende Dauerleihgaben aus Privatsammlungen vertreten. Seine

Gustav Klimt ist in der Ausstellung durch Hauptwerke aus den Beständen des Museums sowie durch herausragende Dauerleihgaben aus Privatsammlungen vertreten. Seine

Oberste Prämisse der Wiener Werkstätte, die sich der Erneuerung des Kunstgewerbes nach dem Vorbild der englischen Arts and Crafts-Bewegung verschrieben hatte, war die Förderung eines neuen Lebensstils durch die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Kunst. Das von Josef Hoffmann entworfene Sanatorium Westend in Purkersdorf (1904–1905), das Palais Stoclet in Brüssel (1905–1911) oder das ebenfalls von ihm geplante und von der Wiener Werkstätte ausgestattete Cabaret Fledermaus in Wien (1907) stellen hin sichtlich der Komplexität ihrer Gestaltung die herausragendsten Gesamtkunstwerke dar. Von allen drei bahnbrechenden Bauwerken sind Architekturmodelle zu sehen, die durch Möbelstücke aus dem Originalbestand des Cabaret Fledermaus sowie des Sanatorium Purkersdorf ergänzt werden.

Oberste Prämisse der Wiener Werkstätte, die sich der Erneuerung des Kunstgewerbes nach dem Vorbild der englischen Arts and Crafts-Bewegung verschrieben hatte, war die Förderung eines neuen Lebensstils durch die Durchdringung aller Lebensbereiche mit Kunst. Das von Josef Hoffmann entworfene Sanatorium Westend in Purkersdorf (1904–1905), das Palais Stoclet in Brüssel (1905–1911) oder das ebenfalls von ihm geplante und von der Wiener Werkstätte ausgestattete Cabaret Fledermaus in Wien (1907) stellen hin sichtlich der Komplexität ihrer Gestaltung die herausragendsten Gesamtkunstwerke dar. Von allen drei bahnbrechenden Bauwerken sind Architekturmodelle zu sehen, die durch Möbelstücke aus dem Originalbestand des Cabaret Fledermaus sowie des Sanatorium Purkersdorf ergänzt werden.

Eingebettet in den Kontext des österreichischen Expressionismus wird das Œuvre von Egon Schiele präsentiert. Mit 42 Gemälden und über 180 Arbeiten auf Papier sowie Autografen, Gedichten und Fotografien besitzt das Leopold Museum den umfangreichsten und bedeutendsten Bestand an Werken dieses Künstlers. Mit seiner radikal expressiven Kunst sagte sich Schiele ab 1910 vom secessionistischen Jugendstil los und schuf Werke, die an Intensität wie auch an Rätselhaftigkeit ihresgleichen suchen. Im Fokus seines

Eingebettet in den Kontext des österreichischen Expressionismus wird das Œuvre von Egon Schiele präsentiert. Mit 42 Gemälden und über 180 Arbeiten auf Papier sowie Autografen, Gedichten und Fotografien besitzt das Leopold Museum den umfangreichsten und bedeutendsten Bestand an Werken dieses Künstlers. Mit seiner radikal expressiven Kunst sagte sich Schiele ab 1910 vom secessionistischen Jugendstil los und schuf Werke, die an Intensität wie auch an Rätselhaftigkeit ihresgleichen suchen. Im Fokus seines Das Hauptcharakteristikum dieser Zeit ist der Pluralismus der Stile, neben expressionistischen, naturalistischen, neusachlichen und kubofuturistischen finden sich mitunter auch konstruktivistische Elemente. Anschaulich wird die Vielgestaltigkeit der Kunst dieser Zeit in den Werken von Max Oppenheimer, der neusachliche mit kubistischen Elementen verknüpfte und dabei den Zeitgeist der 1920er-Jahre festhielt, sowie von Albert Paris Gütersloh, Marie-Louise von Motesiczky, Jean Egger, Herbert Boeckl, Dagobert Peche und Erika Giovanna Klien. Als avantgardistisches Experimentierfeld erwies sich in diesem Milieu das Kunsthandwerk: Dies lässt sich insbesondere an den expressiven Keramiken von Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch und Kitty Rix nachvollziehen, welche die Gebrauchskeramik in autonome Skulpturen transformierten.

Das Hauptcharakteristikum dieser Zeit ist der Pluralismus der Stile, neben expressionistischen, naturalistischen, neusachlichen und kubofuturistischen finden sich mitunter auch konstruktivistische Elemente. Anschaulich wird die Vielgestaltigkeit der Kunst dieser Zeit in den Werken von Max Oppenheimer, der neusachliche mit kubistischen Elementen verknüpfte und dabei den Zeitgeist der 1920er-Jahre festhielt, sowie von Albert Paris Gütersloh, Marie-Louise von Motesiczky, Jean Egger, Herbert Boeckl, Dagobert Peche und Erika Giovanna Klien. Als avantgardistisches Experimentierfeld erwies sich in diesem Milieu das Kunsthandwerk: Dies lässt sich insbesondere an den expressiven Keramiken von Vally Wieselthier, Gudrun Baudisch und Kitty Rix nachvollziehen, welche die Gebrauchskeramik in autonome Skulpturen transformierten.